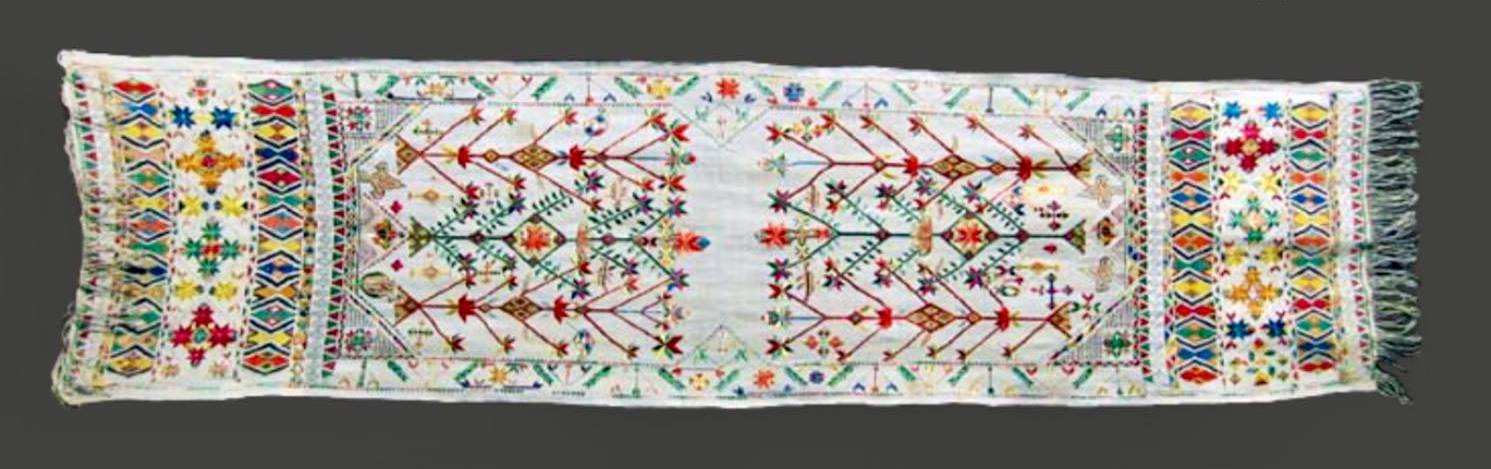

Струнный танец занимает одно из важнейших мест в театрально-танцевальном представлении армянского народа, корни которого уходят в языческий культовый театр. Канатоходец (пахлеван) – паломник Святого Карапета. По традиции певцы, гусаны и струнники средневековой Армении были паломниками монастыря Святого Карапета в Муше. По сути, эта культовая традиция языческого периода была христианизирована, более того, ей было предоставлено покровительство христианского святого. Канатоходец имеет атласный пояс красного или абрикосового цвета. Шею украшала шелковая вуаль белого цвета, кружево-расшитый воротник и ленты, имевшие форму цветных треугольников и похожие на цветы. В них были бумажки с молитвами. Представление начинается игрой на зурна-дхоле. Канатоходец медленно и торжественно взбирается по наклонному проводу. Палка и ее прямое тело напоминают крест. Канатоходец, поднимаясь наверх, совершает священный обряд, поскольку считает свою работу своего рода служением святому. Достигнув конца, канатоходец останавливается, подносит палку к губам, как бы целуя крест, и, подняв взор к небу, обращается к Святому Карапету, после чего правая нога прижимает веревку, медленно сдвигая ее вперед, затем левая нога отрывается от точки опоры, перепрыгивает на другой конец веревки и танцует. Пока канатоходец находится на проволоке, внизу появляется клоун. Канатоходец и клоун — противоположные характеры: канатоходец мудр, всемогущ и самоотвержен, а клоун труслив и нелеп. В ходе спектакля роль клоуна становится все меньше, роль канатоходца становится все больше. Ходьба по канату, как средневековая ритуальная игра, не имеет причинно-следственного хода событий. Это цепочка самостоятельных эпизодов, начало и конец которых мы видим в постепенном усложнении трюков, что означает возвышение героического, утверждение божественного и чудесного, и поражение будничного в принижении роли клоуна. Канатоходцы выступают в основном на религиозных праздниках возле монастырей и церквей. Сегодня канатоходцев можно встретить на городских площадях, в сельской местности. Эта область народных представлений языческого периода тесно связана с культовыми традициями народов Передней и Малой Азии.

О том, что искусство канатоходцев-акробатов было известно еще с языческих времен, свидетельствует произведение «Теща» римского комика Публия Теренция (194-159 до н. э.). Первым свидетельством этого в армянской библиографии является «Определения философии» Давида Анахта. Его по праву считают прообразом театра и цирка. После принятия христианства церковь не только терпела это искусство, но и со временем стала его спонсировать. Танцы на струнах на протяжении веков были одним из самых активных ценностей в жизни армянского народа и были неотъемлемой частью торжеств. Определенный подъем она испытала и в советский период. В связи с социально-экономической и культурной ситуацией, сложившейся в первые годы независимости, струнные танцы потеряли былое значение и оказались на грани забвения. Учитывая, что игра на струнах была тесно связана с поклонением святому Карапету, она была преимущественно распространена в Таронском мире, особенно среди народа Муша. Позднее оно приобрело большую популярность во всех этнографических регионах.

Сегодня канатоходцев можно встретить в Котайкском, Гегаркуникском, Арагацотнском областях РА, а также в ряде старых районов Еревана. Ходьба по канату – длительный, сложный процесс обучения, требующий хорошей физической подготовки.

Ходьба по канату – длительный, сложный процесс обучения, требующий хорошей физической подготовки. С другой стороны, в обществе наблюдается недостаток информации об этом искусстве, что является причиной снижения интереса к канатоходцам. Молодые люди не уверены, что, став канатоходцами, смогут обеспечить свое существование, поэтому избегают выбора пути специализации в этом искусстве. Ходьба по канату – одно из прекрасных выражений национальной самобытности армянского народа. Его сохранение и организация мероприятий, пропагандирующих жизненную силу, дадут возможность создать более прочную связь между поколениями, а также обеспечить приобщение международного сообщества к художественным и религиозным идеям и символической системе армянского народа посредством канатоходства.